Гидропосты на реке Обь

Гидропосты на Оби находятся в городах Бийск, Барнаул, Камень-на-Оби, Новосибирск, Нижневартовск, Сургут. 6 гидропостов находятся на Новосибирском водохранилище.

Туристам Обь будет интересна тем, что пересекает несколько климатических поясов. Если в ее верховьях (на юге) на берегах произрастают сибирские виноград, арбузы, дыни, то низовья реки находятся в приполярной тундре, в условиях сурового Заполярья. В своем начале Обь заметно петляет, её течение периодически изменяется в различных направлениях — она течет либо на север, либо поворачивает на запад. В своем нижнем течении река протекает через Алтайский край и Новосибирскую область. Здесь наиболее комфортные и посещаемые туристами климатические условия для отдыха на Оби. В районах Барнаула, Бийска и Новосибирска довольно жаркое лето, очень красивые весна и осень и снежная зима. В этих живописных местах на берегах реки множество песчаных пляжей, вдоль которых расположены турбазы и санатории. Здесь развитое судоходство, можно совершать круизы по реке, заниматься различными водными видами спорта. В этих местах прекрасная рыбалка, здесь обитает более пятидесяти видов рыб, наиболее ценные из которых осётр, нельма, стерлядь, муксун, сиг, пелядь. Объектами промысла, в основном, являются щука, плотва, лещ, язь, налим, елец. Недалеко от Новосибирска в южной части Оби расположено Новосибирское водохранилище, которое образовано дамбой Новосибирской ГЭС. Электростанция и плотина сооружались в пятидесятые годы прошлого столетия, при создании водохранилища станции было затоплено несколько населенных пунктов, в том числе, основная часть Бердска. Образовавшееся Обское море (так его называют проживающие здесь), является любимым местом отдыха для многих новосибирцев и туристов из соседних областей. На берегах водохранилища расположены многочисленные современные санатории и базы отдыха. В течение всего летнего сезона здесь можно купаться, загорать, заниматься рыбной ловлей и активными видами спорта.Ниже по течению Оби находится построенный в конце XIX века Обь – Енисейский канал, соединяющий Обь и Енисей, признанный в 1991 году памятником природы. Он, по праву, может считаться крупнейшим архитектурно-инженерным гидротехническим сооружением такого рода в Российской Федерации. Это своеобразный российский «Суэцкий канал» протяженностью 162 км, превосходящий своего знаменитого собрата на несколько десятков километров. Сегодня он уже не судоходный, но на нем еще и в настоящее время сохранилась система шлюзов, на берегах расположены селения староверов, кладбища, другие сооружения и исторические объекты, которые будут интересны туристам. Севернее, Обь протекает мимо Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, являющиеся основными центрами добычи нефти и газа, а далее, повернув на север, через Салехард иЛабытнанги, находящиеся за Полярным кругом. Круизы по Оби на комфортабельных теплоходах в эти места очень популярны среди туристов.

Географическое положение

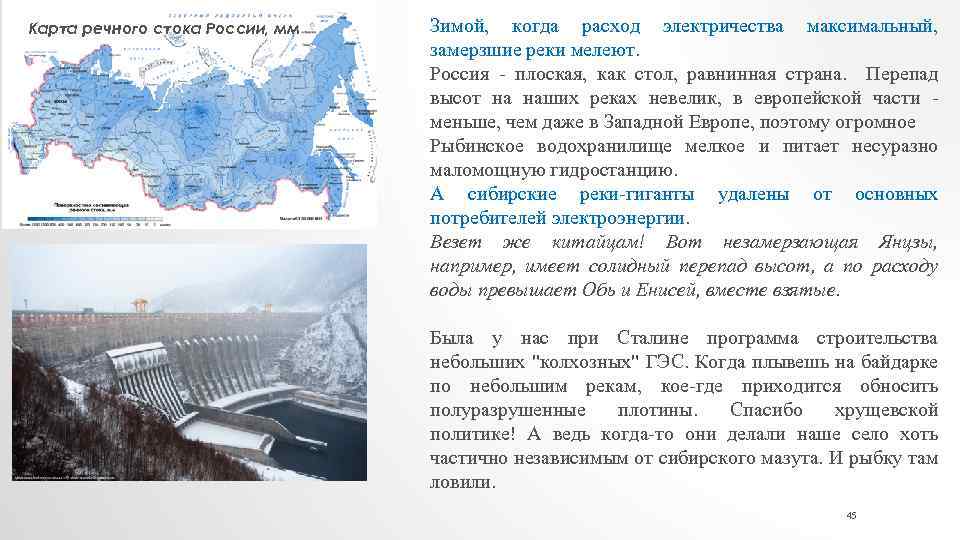

Обь находится в Западной Сибири. Водный поток пересекает Западно-Сибирскую равнину по извилистой диагонали от истоков, расположенных в горах Алтая до выхода в Карское море. Истоками являются алтайские реки Бия и Катунь.

Бия вытекает из Телецкого озера. Это один из красивейших водоемов Алтая, расположенный по координатам 51°31′45″ с. ш. и 87°42′53″ в. д. Его название означает «золотое озеро». Катунь формируется из ледника, расположенного на горе Белуха на высоте 1960 м над уровнем моря. Координаты – 49°46′12″ с. ш. и 86°35′42″ в. д.

Летом в точке слияния Бии и Катуни наблюдается интересное природное явление – «полосатая река». Визуально полосатой вода становится потому, что реки несут воду разного цвета. Первый поток – цвета индиго, а воды второго – серые или бирюзовые. В точке слияния рек образуется центральное русло Оби.

Обь в марте / Фото: Wikimedia.org

Принято думать, что реки Северного полушария текут с севера на юг. Это верно для описания большинства водных систем на материке, но река Обь доказывает, что направление зависит от разных факторов. Равнина, в которой начинается Обь, лежит между Приобским плато и Салаирским кряжем. Дальше направление течения меняется: то с запада на восток, то с юга на север.

Размышляя над особенностями карты, геологи выяснили, что на среднем и нижнем участках течения поток воды двигался с запада, но столкнулся с гигантским ледником. Река обошла его по краю, изменяя направление, пока не вышла к Карскому морю, что доказывает ее зависимость от рельефа.

Длина Оби составляет 3650 км от точки слияния двух главных притоков. Измерить ее затруднительно, но не потому, что сложно выполнить картографическую съемку в безлюдной сибирской тайге. В бассейн Оби входит 5339 больших и малых рек общей протяженностью 222 709 км. Крупнейшие среди рек, которые относятся к обскому бассейну: Томь, Чулым, Кеть, Тымь, Васюган, Сосьва.

Объединенная Обь-Иртышская система – третья по длине система рек в Азии. 1-е и 2-е места занимают расположенные в Китае – Янцзы и Хуанхэ.

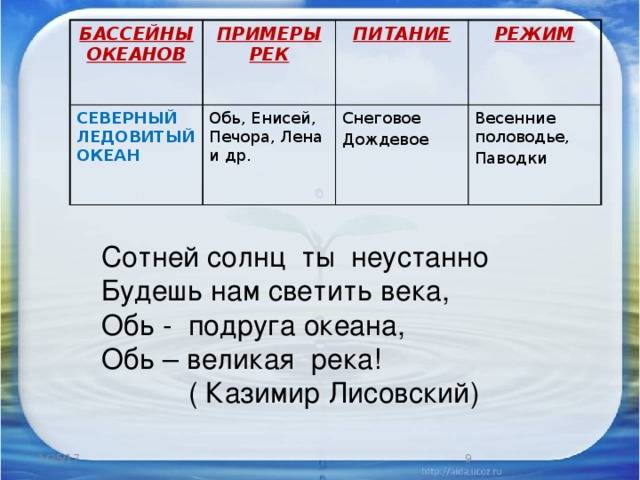

Река Обь относится к бассейну Северного Ледовитого океана и составляет половину водосборного бассейна Карского моря. Площадь бассейна Оби – 2 990 000 кв. км. В мировом рейтинге он занимает 6-е место по площади. Это больше, чем территории Франции, Германии, Италии и Испании вместе. В зоне водосборного бассейна лежит 55 областей, 2 края, 2 автономных округа и 2 республики.

Характеристики режима водной артерии: когда разливается, замерзает, мелеет?

Ниже описаны характеристики режимов реки Обь:

Термический

В результате теплообмена, что происходит между водой и окружающей средой, протекающем неодинаково при ледяном покрове и открытой поверхности, формируется термический режим.

Обь прогревается неравномерно, температура воды в разных частях речной системы неодинакова выше в верховьях. В июле возле Барнаула этот показатель достигает 28°, в низовьях фиксируется на отметке 23.

Средняя температура воды с июня по сентябрь в верхнем течении составляет 17%, в притоках –27, при входе в губу снижается до 12.

Ледовый

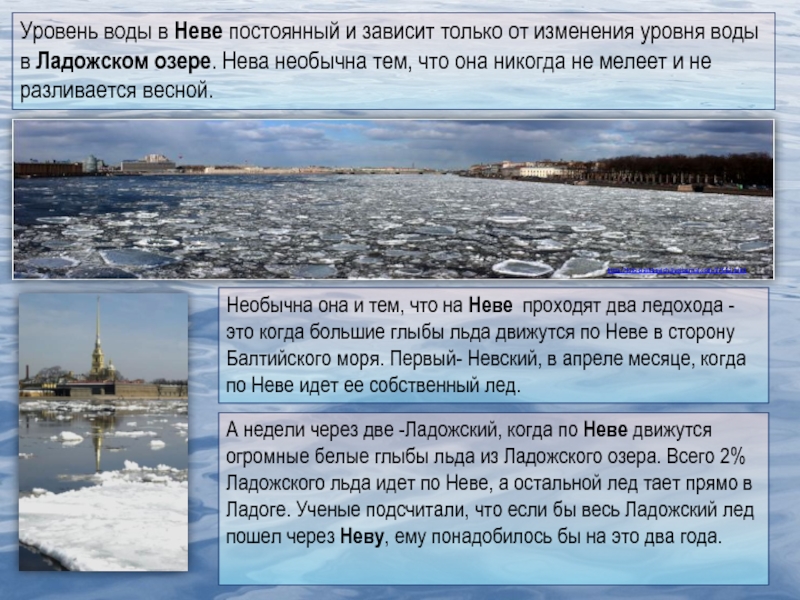

Во время осеннего ледохода, что продолжается от 5 до 7 дней, плотность и вязкость воды возрастает, при 0° Обь начинает замерзать, смыкая у кромки забереги.

К началу ноября в Салехарде, к 25 числу – в Новосибирске устанавливается ледостав. Эта фаза естественного ледового режима в верховьях длится 5 месяцев, в нижней части в суровые зимы Обь замерзает на 220 дней, в теплые – минимум на 180.

Максимальная толщина ледяного панциря у Лабытнанги определялась на уровне 159–165 см. Вскрываться, распространяясь вниз, Обь начинает после 15 марта. Ледоход, что длится 7 или 10 суток, в Салехарде завершается в конце мая.

Наносы

Твердые минеральные частицы, которые образуются при размыве почвы, горных пород, низменных берегов реки, переносятся потоком и оседают на дне. Отложения снижают прозрачность Оби. Мутность воды меняется по длине реки и уменьшается к поверхности.

Наносы, среди которых в большем количестве присутствуют мелкие фракции, интенсивно направляются в речную сеть с началом весеннего половодья. Во время пика резко увеличивается количество крупных частиц, что происходит в результате усиления размыва в год до 20 метров и выноса минеральных веществ из балок и оврагов

Накопление твердых отложений в Оби, текущей на север, вниз по течению происходит медленней, чем растет водность реки.

Мутность в среднем за год на участке, где сливаются притоки, образующие русло, составляет 140 г/ куб. м, в районе Новосибирска повышается до 245, у Камня-на Оби – до 350 и падает до 113 у Колпашово.

Плотина уменьшает мутность воды в 3 раза. Сток взвешенных наносов повышается от места объединения Катуни и Бии до Камня-на-Оби, где составляет 18 млн т., в Колпашово–16.

В дельте реки морские течения препятствуют обогащению воды минеральными частицами, и мутность у Лабытнанги снижается до 34 г/ м. куб. Сток донных наносов у поселка Верх-Обский составляет 650 тыс. т и увеличивается в Колпашово до 2,9 млн тонн.

Размеры, скорость, падение

На пути к морю длиной 3650 км водная артерия образует бассейн, охватывающий 11 регионов– областей, автономных округов, республику и вмещающий 160 тысяч притоков и множество озер. Максимальная ширина Оби достигает 60 км, русла – 7.

На верхнем участке река разветвляется на рукава, образует:

Обь течет со скоростью 80 см/ с, которая увеличивается вдвое в половодье. По всей длине реки русло формирует широкую пойму, высота которой в верхней части 5 м, к северу увеличивается до 10.

Ниже Салемала водная артерия, глубина которой доходит до 25 метров, а падение 164, образует огромную дельту. Вместе с самым крупным притоком, который длиннее главной реки на 598 км, система Обь-Иртыш по протяженности выходит в России на первое место.

Река Обь на карте

Если внимательно рассмотреть карту, то бросается в глаза многократная смена направлений течения Оби. Река движется то с запада на восток (вдоль параллели), то делает разворот на 90 градусов и несет свои воды с юга на север (меридианное течение).

Ученых заинтересовала эта особенность. Изучение русла показало, что река многократно перерезает мощные пласты глин, пробивая через них свой путь, что в обычных условиях невозможно. Почему при отсутствии в среднем и нижнем течении значительных возвышенностей Обь словно огибала непреодолимое препятствие?

Дальнейшее изучение региона позволило раскрыть загадку. Оказалось, до глобального ледникового периода пра-Обь (как и соседний Енисей) мощным потоком спускалась с южных Алтайских гор к Северному ледовитому океану вдоль меридиана. Но с наступлением Сибирского ледникового покрова, надвигавшегося с северо-востока, течение смещалось на запад. Лишь Уральские горы смогли «остановить» огибающую ледник Обь и в конечном итоге направить ее воды к Карскому морю.

Физико-географические факторы и основные фазы водного режима

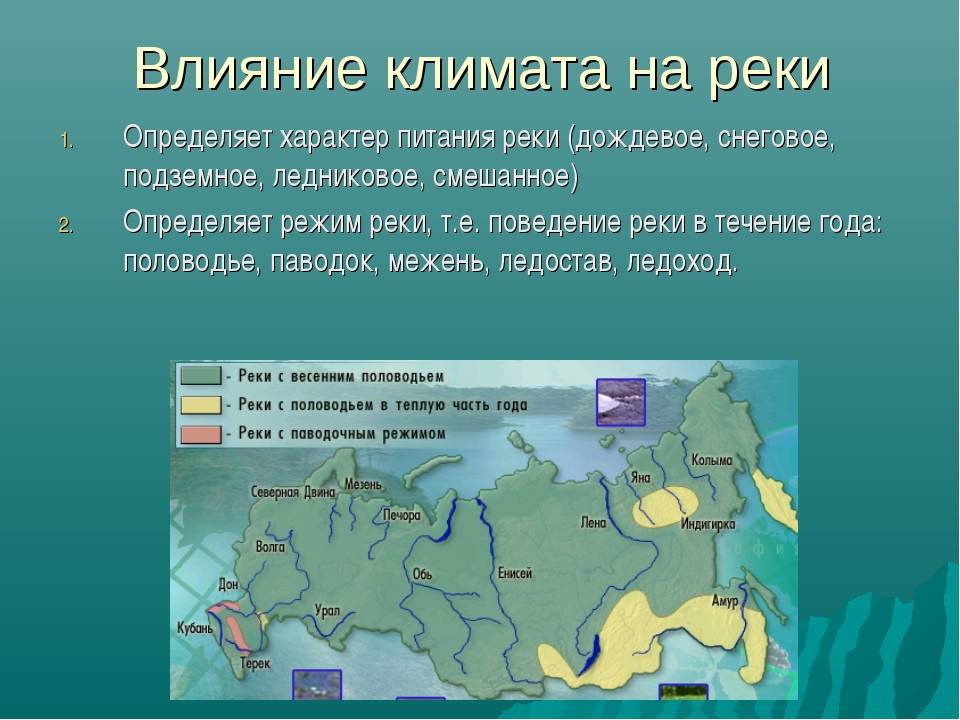

Географическая зональность. Река является элементом ландшафта и ее режим отражает влияние всего комплекса физико-географических и климатических факторов, свойственных данной природной зоне. Среди них главная роль принадлежит осадкам и их распределению в году, режиму температуры воздуха, испарению и инфильтрации.

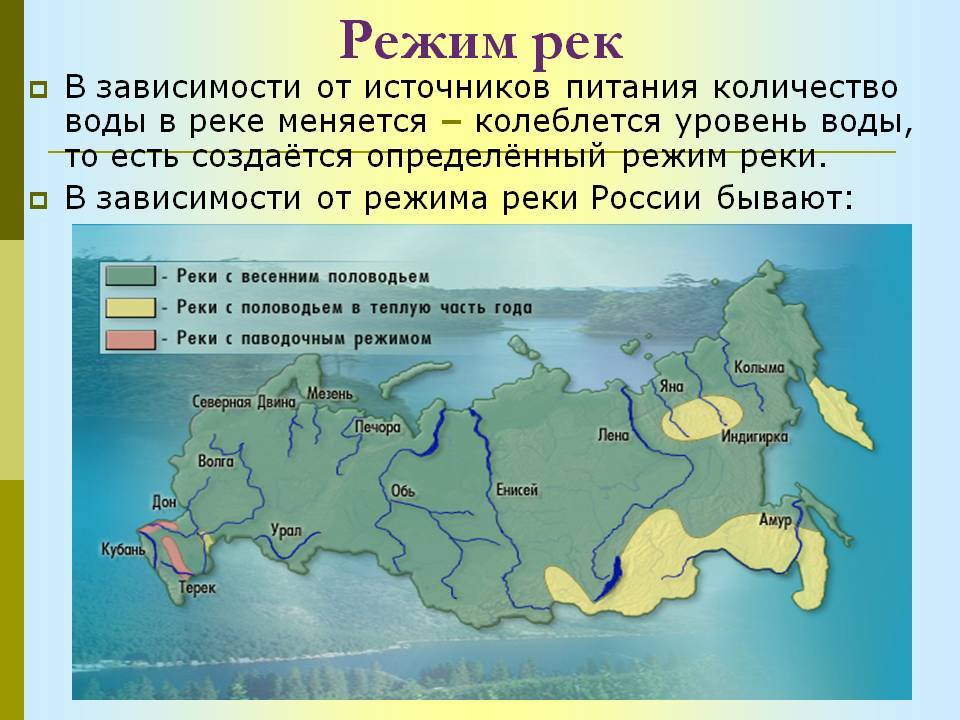

На равнинной территории природные факторы изменяются зонально. Соответственно зонально изменяется водный баланс и режим рек. Различают следующие гидрологические зоны (по В. А. Троицкому): очень влажная (тундровая), избыточного увлажнения (лесная), переменного увлажнения (лесостепь), полусухая (степная и полупустынная) и сухая (пустынная).

В горных областях ясно выражена высотная поясность климатов и ландшафтов и соответственно вертикальная гидрологическая зональность. В каждой зоне можно выделить районы, внутри которых однородность гидрологического режима проявляется более четко, чем во всей зоне.

В пределах каждой зоны или гидрологического района реки имеют общие черты водного режима, обусловленные общностью условий формирования стока. Эта общность проявляется в закономерном чередовании периодов повышенной и пониженной водности внутри года, называемых фазами водного режима. Вместе с тем отдельные реки, протекающие в пределах зоны, могут существенно отличаться по режиму, что обусловлено особенностями речного бассейна, являющимися азональными.

Азональные факторы режима рек. К числу их относятся: рельеф бассейна, геологическое строение, степень облесенности, озерность и заболоченность. Известное влияние оказывает также размер бассейна, его форма, а в горах – ориентация склонов по отношению к странам света и влагоносным воздушным потокам. Влияние всех этих факторов сказывается на режиме двояко: они изменяют климатические условия – осадки, температуру воздуха, испарение, а с другой стороны, влияют на добегание воды со склонов в русла и потери на инфильтрацию. Ниже будет показано влияние факторов подстилающей поверхности на отдельные фазы водного режима.

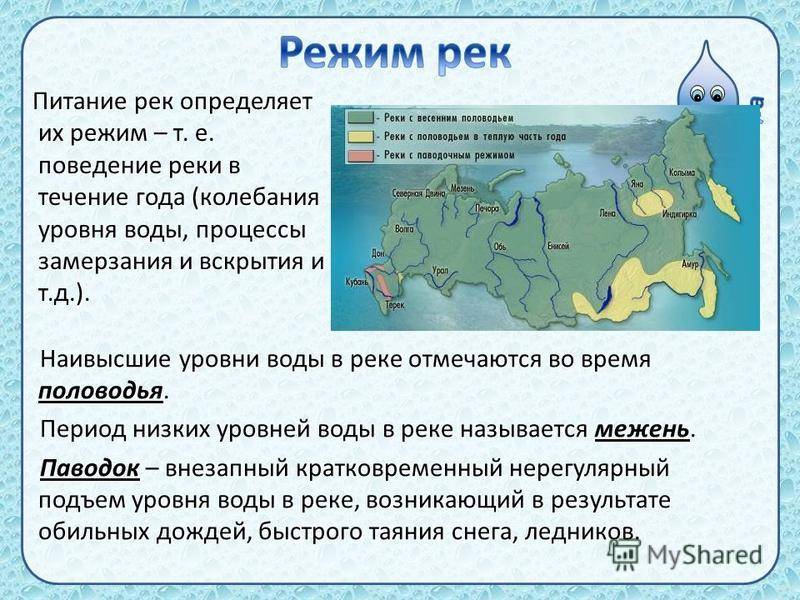

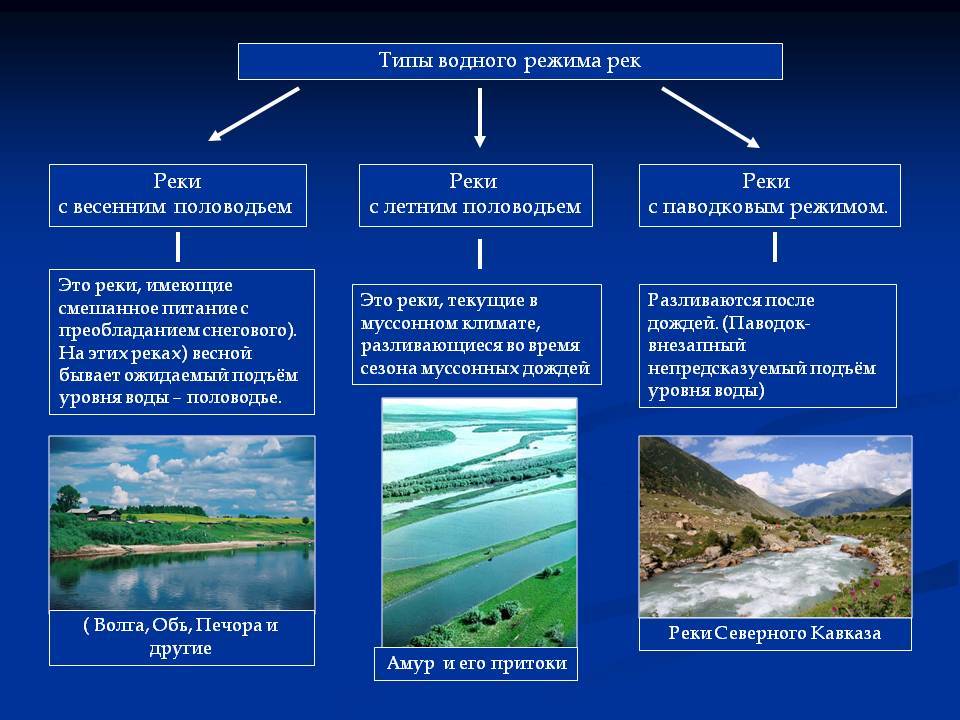

Фазы водного режима. Различают три основные фазы: половодье, межень и паводки.

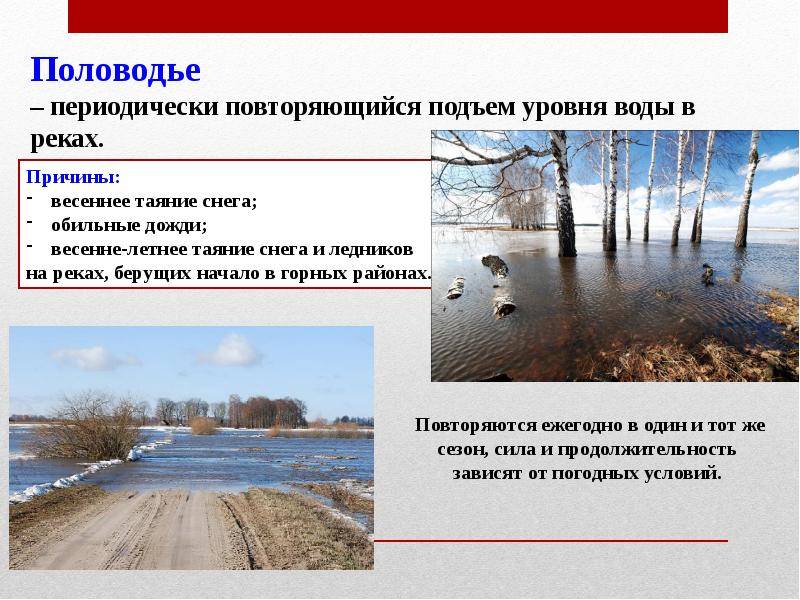

Половодьем называется ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон продолжительный и высокий подъем уровня и расхода воды, обусловленный поступлением воды от главного источника питания реки. Половодье обычно сопровождается затоплением поймы.

Половодье может быть как снегового или снего-ледникового, так и дождевого происхождения. На разных реках земного шара оно проходит в разное время года. На Европейской равнине оно наблюдается весной, в бассейне Амура летом и осенью, а в Средиземноморье – зимой. Начало половодья обычно определяют по дате устойчивого увеличения расхода воды, обнаруживаемого на гидрографе. Это не представляет трудности. Значительно сложнее определить его конец, особенно для рек с высокой естественной зарегулированностью или при частых дождевых паводках. Правильнее всего за конец снегового половодья принимать момент времени, когда через замыкающий створ пройдет остаток талой воды с наиболее удаленной части бассейна. Это делается с помощью данных о сходе снега, а также наблюдений за исчезновением ручьев в балках и оврагах.

Паводки в отличие от половодья характеризуются непродолжительным и быстрым подъемом воды, вызванным ливневыми дождями в теплый период или оттепелями зимой. Они возникают нерегулярно, хотя в некоторых климатических условиях наблюдаются в определенные сезоны года. На реках лесной и лесостепной зоны европейской части СССР, например, они проходят в осенние месяцы, а на реках северо-востока страны (в бассейнах Лены, Индигирки, Колымы) – с июля по октябрь.

Меженью называется период низкой водности, когда река питается преимущественно подземными водами. Летняя межень наблюдается на реках, где снег сходит весной, а летние дожди не настолько значительны, чтобы вызвать подъем уровня воды. Зимняя межень свойственна рекам районов с устойчивой отрицательной температурой воздуха зимой.

Межень

Условия питания реки в межень. Летняя и зимняя межень несколько различаются по условиям питания. Летом, после окончания половодья, в подземном питании участвуют не только глубинные, более устойчивые по запасам подземные воды, но и воды сезонного накопления, более динамичные во времени. Последние накопились в грунте за период снеготаяния и выпадения жидких осадков весной. Кроме того, в летнюю межень реки могут получать дополнительное питание от дождей. Роль дождей возрастает в более северных районах. В лесной зоне, особенно на северо-востоке азиатской части страны (в бассейнах Лены, Яны, Колымы), летние паводки настолько часты, что летняя межень иногда почти не выражена.

Зимняя межень на большинстве рек страны совпадает с ледоставом. Поверхностный приток в это время ничтожно мал, и река питается преимущественно глубокими подземными водами. В некоторых районах наряду с подземными водами в питании участвуют талые воды зимних паводков. Последние особенно часты на северо-западе европейской части СССР – в бассейнах верхней Волги, Днепра, Западной Двины. То же наблюдается в низкогорьях Кавказа и Средней Азии.

Уменьшение водности в летнюю межень происходит, как правило, быстрее, чем зимой.

Географическая зональность меженного стока. Зональные черты межени проявляются как в величинах удельного стока, так и в продолжительности летнего и зимнего меженных периодов.

В тундровой и лесной зонах летняя межень часто прерывается паводками. Зимняя межень ниже летней, за исключением западных районов европейской части, где вследствие зимних оттепелей зимняя водность не уступает, а в бассейнах рек Припяти, Немана и на малых реках, впадающих в Балтийское море, даже превышает летнюю.

В северной полосе широко распространено перемерзание рек, причем на европейской территории перемерзают реки с водосборами 100-200 км2, а на территории Восточной Сибири – в отдельные годы даже реки с площадями бассейнов до 200 тыс. км2 (Яна, Индигирка и др.). Летнее пересыхание здесь наблюдается лишь на малых реках.

В степной и полупустынной зонах летне-осенняя межень сливается с зимней, но годовой минимум стока нередко приходится на конец лета, когда наиболее интенсивно испарение. В отличие от северных районов, здесь распространено пересыхание рек. Пересыхают реки с водосборами до 5-10 тыс. км2.

Летний и зимний сток резко убывает с севера на юг, причем особенно резкое уменьшение наблюдается при переходе от степной к полупустынной зоне. На европейской территории страны минимальный сток в среднем уменьшается от 2,5 л/с*км2 в тундровой и лесной зонах, до 0,7-1,0 в степной и до 0,05-0,06 л/с*км2 в полупустынной. В Западной Сибири и Казахстане при переходе от лесной зоны к полупустынной меженный сток падает от 2,0 л/с*км2 практически до нуля. Значительное уменьшение модулей минимального стока наблюдается с севера на юг и в пределах таежной зоны в междуречье Енисея и Лены.

В горных странах минимальный сток особенно сильно изменяется по территории вследствие изменений геологического строения водосборов. Но в целом наблюдается тенденция увеличения его с повышением местности вслед за увеличением количества осадков и снегозапасов. Модули меженного стока колеблются в широких пределах и в наиболее увлажненных зонах доходят до 6-10 л/с*км2.

Бассейн

Площадь бассейна Оби составляет 2990 тыс. км². По этому показателю река занимает первое место в России. Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и Лены).

В южной части Оби находится Новосибирское водохранилище, образованное дамбой Новосибирской ГЭС. Плотина сооружалась с 1950 по 1961 годы; при создании водохранилища было затоплено много деревень и основная часть города Бердска. Обское море (как его называют местные жители) служит местом отдыха многим новосибирцам, на его берегах расположены многочисленные базы отдыха и санатории. Сюда приезжают туристы и из соседних регионов.

В конце XIX века был построен Обь-Енисейский канал, соединивший Обь с Енисеем. В настоящее время он не используется и заброшен.

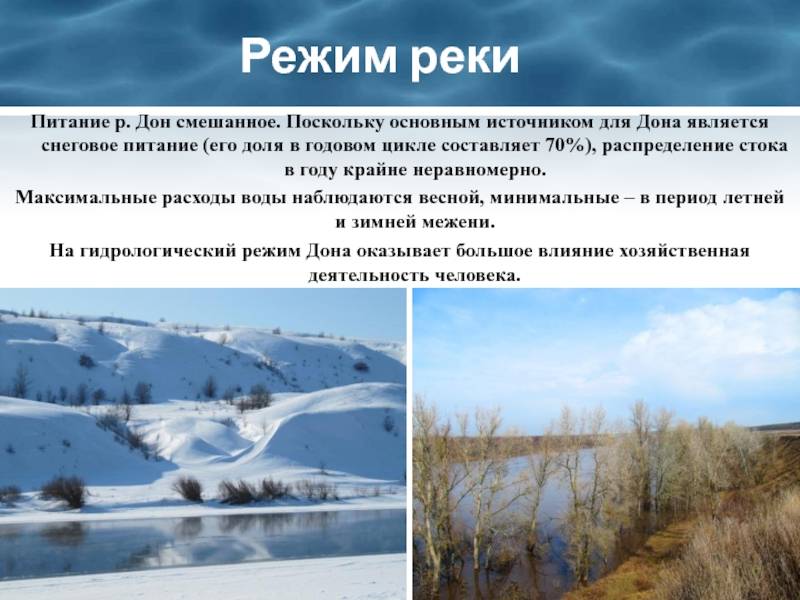

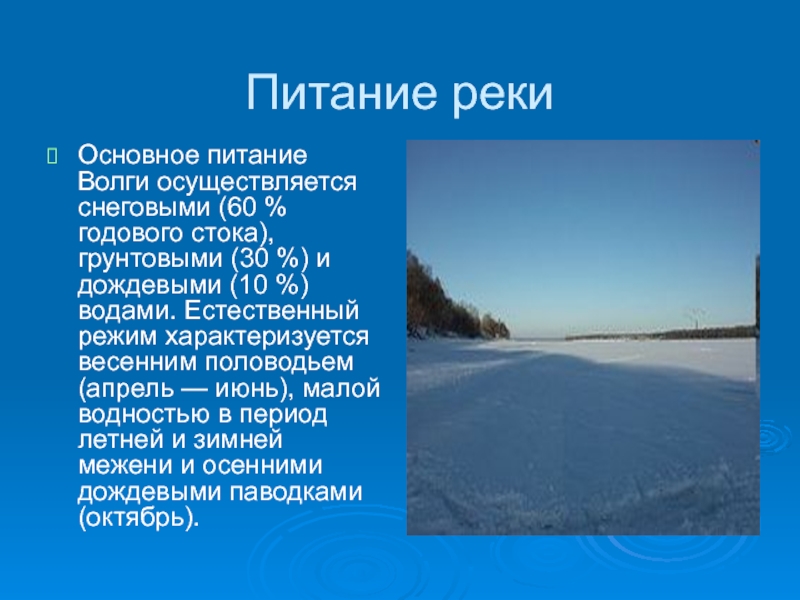

Водный режим

Весенний разлив реки – половодье – особенно заметен в верхней части течения. Средняя часть, расположенная на равнине, не участвует в стихийных разливах воды из-за характеристик местности – здесь минимальный уклон. Наступление половодья заметно только по изменению скорости течения – с 2–3 км/ч до 5–5,5 км/ч. Уровень воды тоже повышается. Глубина реки в половодье составляет 4–8 м.

Освобождение ото льда длится месяц. Сначала ледяной покров ломается в южной части Обско-Иртышского бассейна. В устье льдины образуют заторы, способствуя разливу реки. Чтобы уменьшить разрушения, ледяные заторы взрывают, используя военную авиацию.

Обская вода не пригодна для купания 9 месяцев в году из-за недостаточного нагрева. Поздней весной температура начинает повышаться и к июню достигает 20 °C. В летние месяцы она не опускается ниже 18 °C. При этом в верховьях вода теплее, чем в устье. Осенью термометр снова фиксирует падение температуры. Для зимы среднее значение – 2,9 °C.

Туризм и достопримечательности санатории

Большое количество туристов привлекает Обское море. Тут тебе и пляжи, и волны, и бескрайняя водная гладь. На берегу водохранилища построены санатории и пансионаты, профилактории и базы отдыха. Самые известные санатории это:

- «Рассвет»;

- «Лесная сказка»;

- «Сибиряк»;

- «Золотой берег»;

- «Сосновка»;

- «Морской залив».

Платные благоустроенные, бесплатные и дикие пляжи на берегах водохранилища есть в изобилии. На реке развит парусный спорт, каякинг, сплавы, рафтинг. Туристам предлагаются туры на летнюю и зимнюю рыбалку.

В каждом городе на Оби можно посетить музей старины, этнографический или краеведческий, памятники архитектуры, построенные без единого гвоздя. Как, например огромный амбар для зерна на 13 тыс. т. К сожалению, постройку 1930 г. не уберегли – сгорела в середине 90-тых.